革新的な社会を創造する

革新的な社会を創造する

情報通信基盤の構築にむけて

通信情報システムコースでは、コンピュータ、通信、集積システムに関する教育・研究を一つのコースで行っています。その研究成果は世界最先端であり、産業界と共同研究、国際標準化等を通じて国内外で社会実装され、広く社会経済環境を支えています。通信情報システムコースで私たちと一緒に研究をし、情報通信基盤に関する新しいイノベーションを起こし、新しい価値・社会を創造しましょう。

講座 ・ 分野

| 分野名 | 担当教員 |

| コンピュータアルゴリズム |

湊 真一 教授 川原 純 准教授 JANSSON Jesper 准教授 岩政 勇仁 助教 安戸 僚汰 助教 |

| コンピュータソフトウェア |

五十嵐 淳 教授 末永 幸平 准教授 和賀 正樹 助教 池渕 未来 助教 |

| ディジタル通信 |

原田 博司 教授 香田 優介 助教 |

| 知的通信網 |

大木英司 教授 佐藤 丈博 准教授 白木 隆太 助教 |

| 情報回路アーキテクチャ |

佐藤 高史 教授 粟野 皓光 准教授 |

| 低電力集積回路デザイン |

新津 葵一 教授 劉 昆洋 助教 |

| 集積コンピューティング |

橋本 昌宜 教授 上野 嶺 准教授 白井 僚 助教 |

| リモートセンシング工学 |

山本 衛 教授 横山 竜宏 准教授 |

| 地球大気計測 |

橋口 浩之 教授 西村 耕司 准教授 |

| スーパーコンピューティング |

岩下 武史 教授 鈴木 謙吾 助教 |

| 高機能ネットワーク |

岡部 寿男 教授 小谷 大祐 助教 |

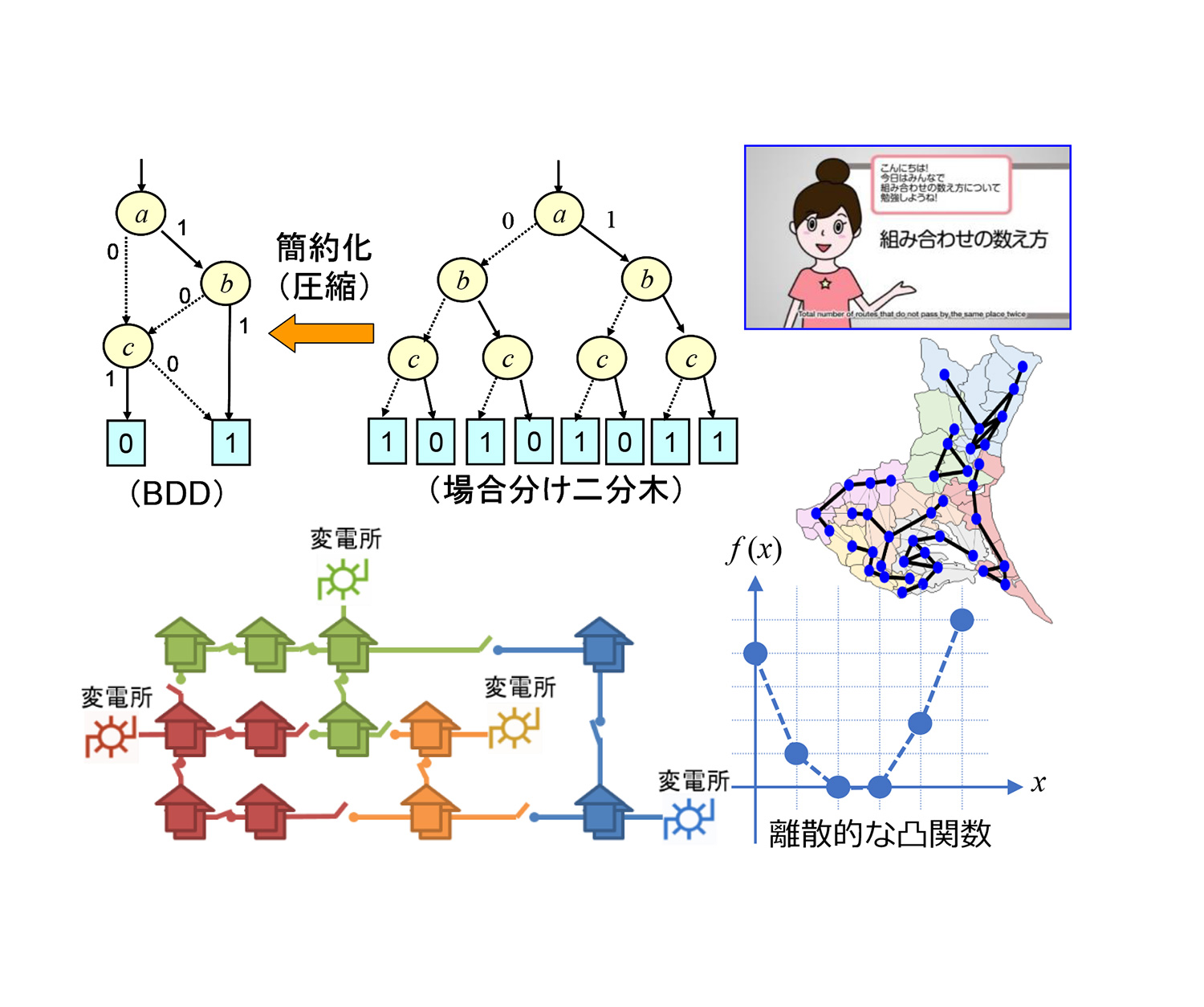

コンピュータアルゴリズム分野アルゴリズムの理論と技法、および実応用

コンピュータアルゴリズム分野アルゴリズムの理論と技法、および実応用

コンピュータはハードウェアとソフトウェアから成りますが、いずれも論理的な計算手順(アルゴリズム)にしたがって動作しています。アルゴリズムの技法と計算量の理論は、計算機科学の中核をなす学問であり、それらが多くの応用を持つことは言うまでもありません。我々は「アルゴリズム」をキーワードとして、その基礎理論、実装技術、そして実応用の研究開発に取り組み、コンピュータの社会への一層の貢献を目指します。

[湊 真一・川原 純・JANSSON Jesper・岩政 勇仁・安戸 僚汰]

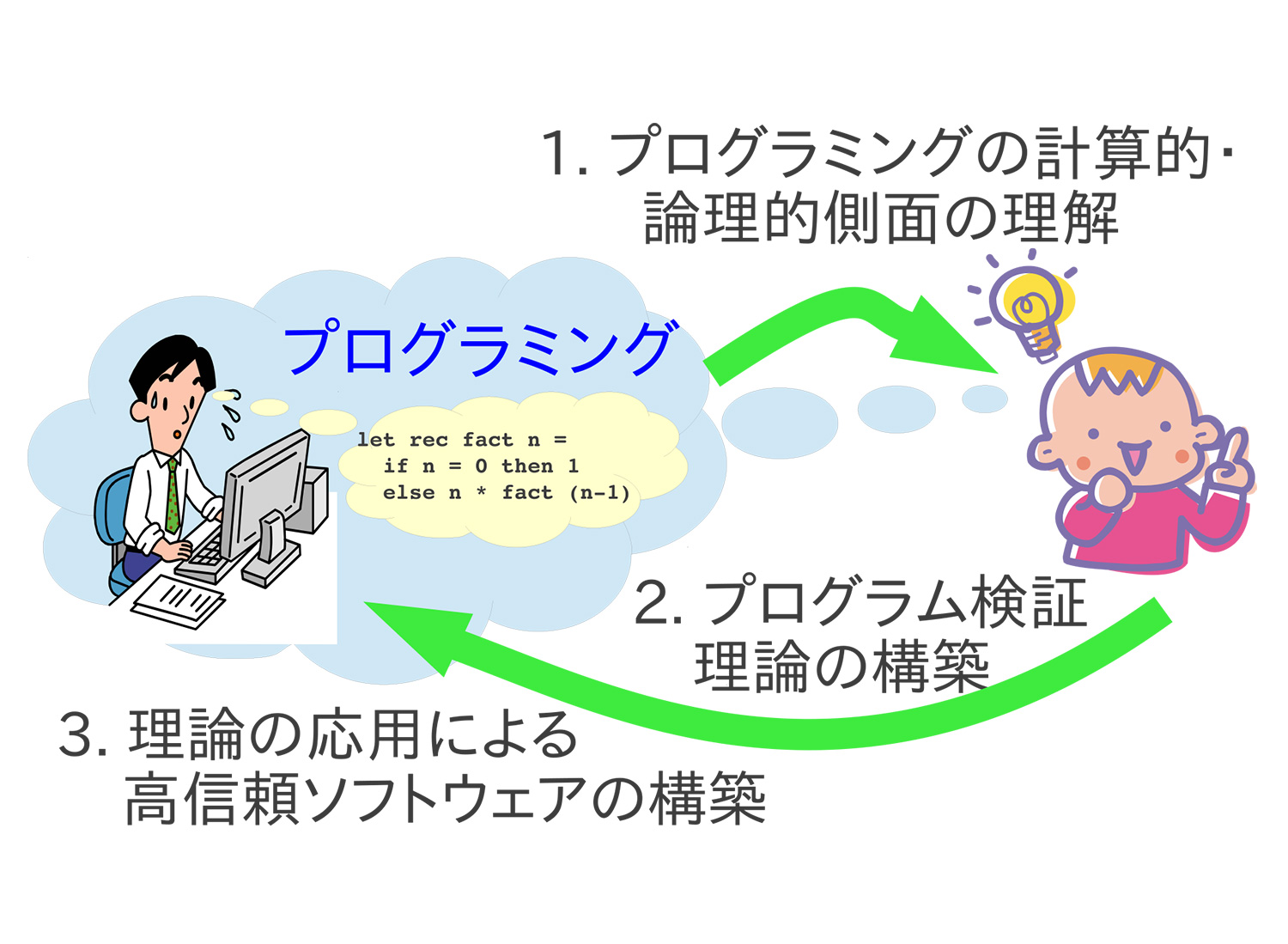

コンピュータソフトウェア分野 高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用

高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用

プログラミング言語を主要テーマとして高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用に関する教育・研究を行います。特に、型理論・モデル検査など、数理論理学に基づくプログラム検証技法の理論とその応用、そして関数プログラミングやオブジェクト指向プログラミングの考え方を生かした、抽象度が高い記述が可能なプログラミング言語の設計・開発に取り組みます。

[五十嵐 淳・末永 幸平・和賀 正樹・池渕 未来]

ディジタル通信分野ユビキタス・ネット社会を支えるワイヤレス技術の確立をめざして

ディジタル通信分野ユビキタス・ネット社会を支えるワイヤレス技術の確立をめざして

携帯電話に加え、無線LANや微小無線ICチップ等の開発も相まって、ユビキタス・ネット化が急進展しています。直接目には見えなくてもワイヤレス技術により様々な機器、装置、センサが縦横無尽にネット接続され、特に意識しなくともその恩恵を自然と受けられる時代が来ようとしています。そのような時代に必要となる自律分散制御無線ネットワークを含む高度無線ネットワークの実現を目指して、無線資源の最適管理技術や送受信信号処理が一体化した高度な無線伝送技術、複数システム間の周波数共用技術等について教育・研究を行います。

[原田 博司・水谷 圭一・香田 優介]

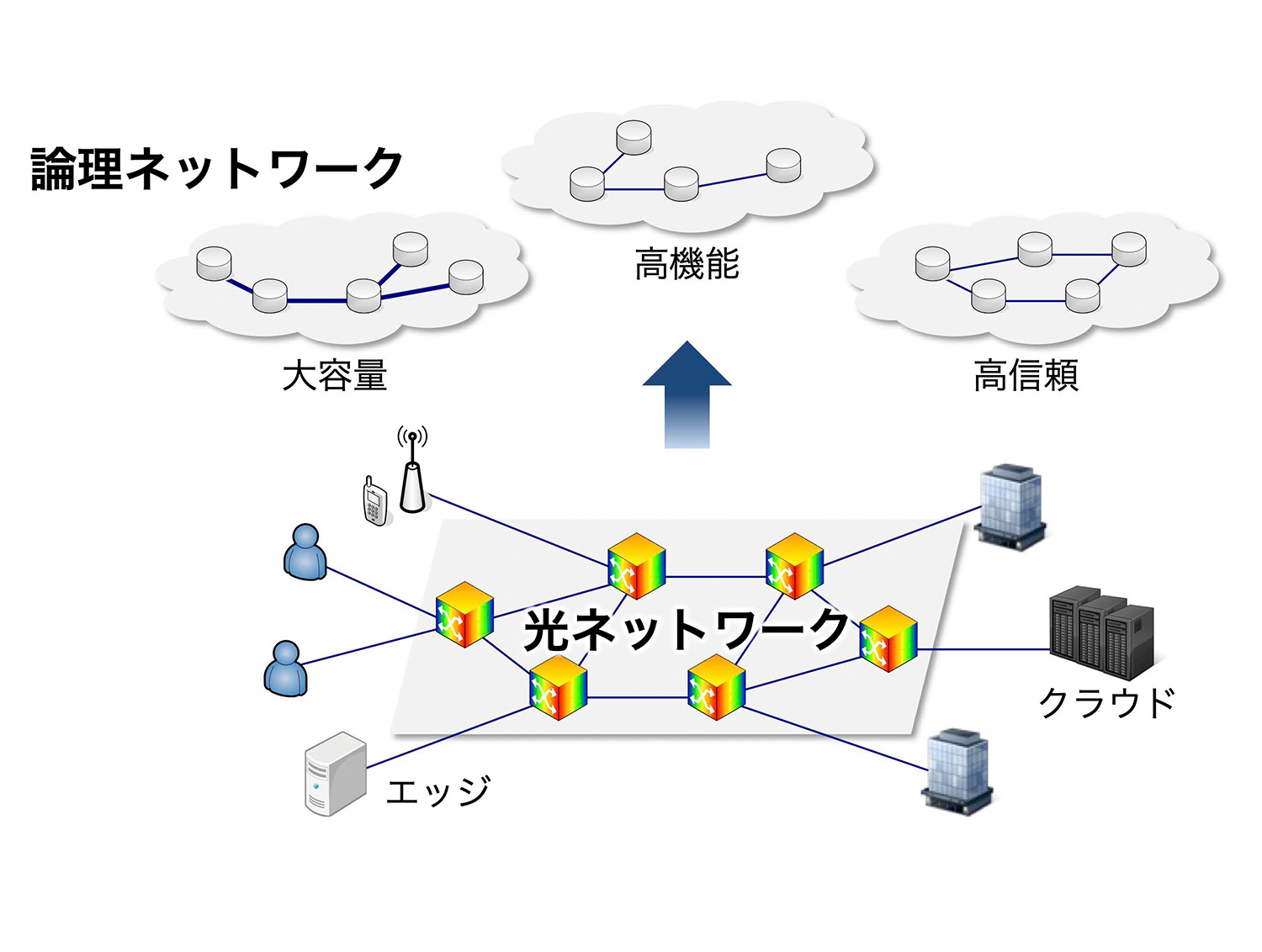

IoT(Internetofthings)やビッグデータ関連技術の発展により、身の回りのあらゆるデバイスがネットワークに接続され、クラウドやエッジでのデータ処理を介して、多種多様なサービスが提供されています。このようなシステムを社会基盤として確立するためには、大量のトラヒックを送受信するネットワクや、デタを収集し分析する計算機資源を高度に設計し、制御する技術が求められます。高速性・信頼性・柔軟性を兼ね備えた情報通信ネットワークについて、理論から実装まで幅広いアプローチで研究に取り組みます。

[大木 英司・佐藤 丈博・白木 隆太]

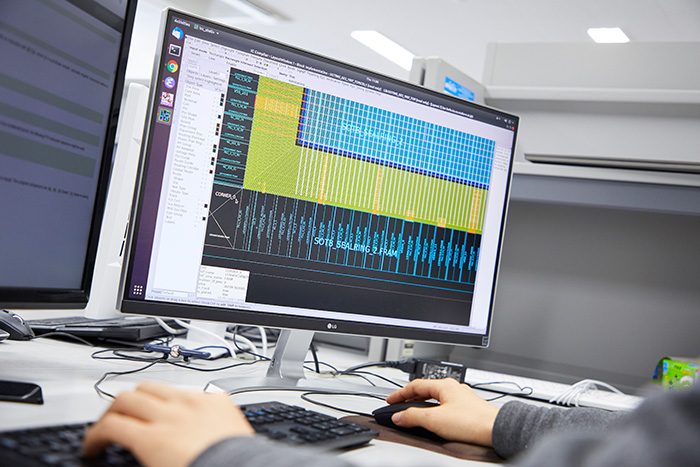

情報回路アーキテクチャ分野システムLSIのアーキテクチャ設計技術

情報回路アーキテクチャ分野システムLSIのアーキテクチャ設計技術

大容量メディアデータの実時間処理や、電池駆動での長時間動作、高い信頼性などが要求されるシステムLSIを実現する上で、半導体技術の進歩の恩恵を最大限に生かすアーキテクチャ設計技術の重要性がますます高まっています。本分野では、(1)回路性能の最適化とその特性保証の礎となる回路解析・設計技術、(2)システムLSIのベースとなる各種プロセッサや再構成デバイスなどのアーキテクチャ、ならびに(3)画像処理、画像圧縮符号化、通信等の応用に向けたハードウェアアルゴリズムや組込みソフトウェア、設計方法論の教育・研究・開発を進めています。

[佐藤 高史・粟野 皓光]

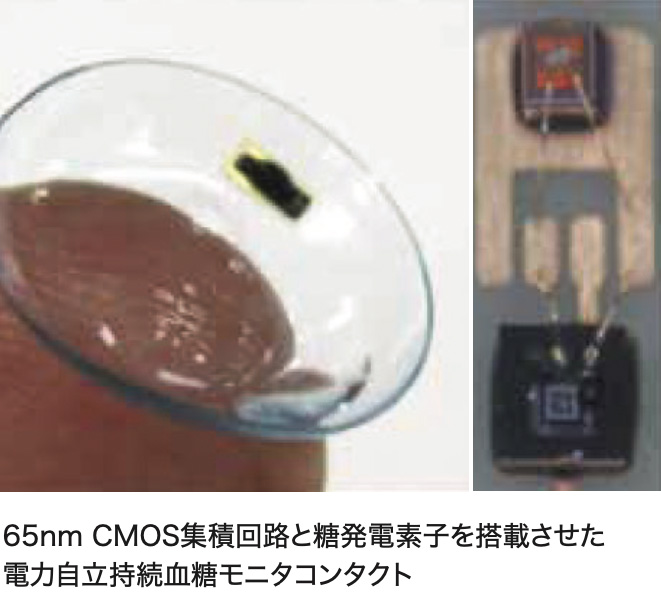

低電力集積回路デザイン分野大規模・高性能CMOS LSIの回路技術と設計技術

低電力集積回路デザイン分野大規模・高性能CMOS LSIの回路技術と設計技術

大規模集積回路システムは、現代の情報社会を支える社会基盤となっています。本分野では高エネルギー効率な大規模半導体集積回路設計技術の基盤的研究開発とその応用開拓を行っています。最終製品ならびにその製品を活用したサービス、そしてそのサービスを通じて実現される社会を自身で想定し、それを実現するための高エネルギー効率・大規模集積回路を設計・開発します。社会受容シナリオを描くことから、必要な大規模集積回路仕様の策定・集積回路試作、そしてプロトタイプ作成までを一貫して取り組み、将来最終製品として社会実装することを目指して研究開発を行います。

[新津 葵一]

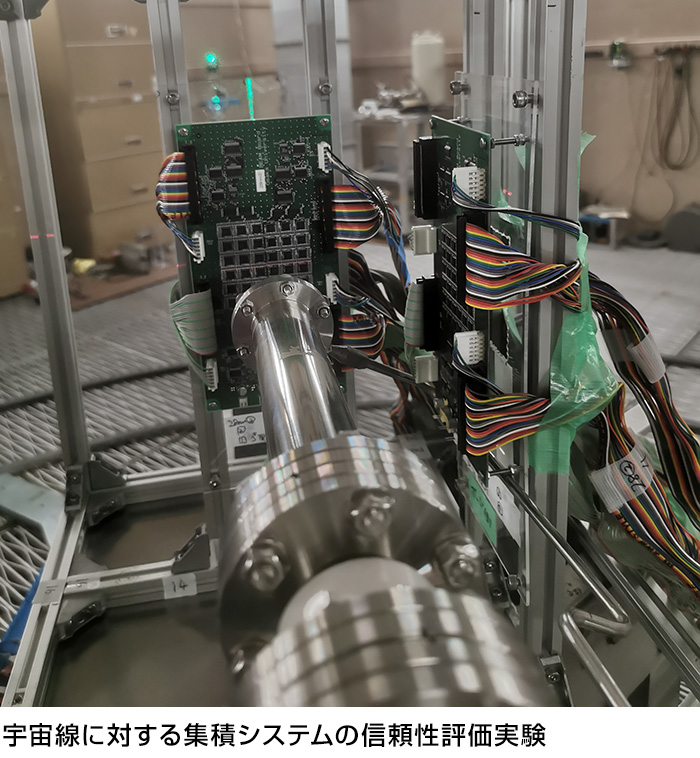

社会はAIやIoTなどますます情報システム基盤に依存するようになってきています。人命や財産を取り扱う情報システムには高い信頼性が求められます。トランジスタの微細化によってもたらされた半導体デバイスの極低電力化・極小体積化は、環境に溶け込んだアンビエントコンピューティングを実現しつつあります。一方で、トランジスタの微細化が不透明さを増す中、新しい原理に基づいたコンピューティングの模索が続いています。本分野では「コンピュティング基盤を創る」を掲げ、信頼できる高性能コンピュータをいかに設計するか、新原理次世代コンピューティングをどう実現するか、我々の生活を変えるコンピューティングシステムはなにかを追究しています。

[橋本 昌宜・白井 僚]

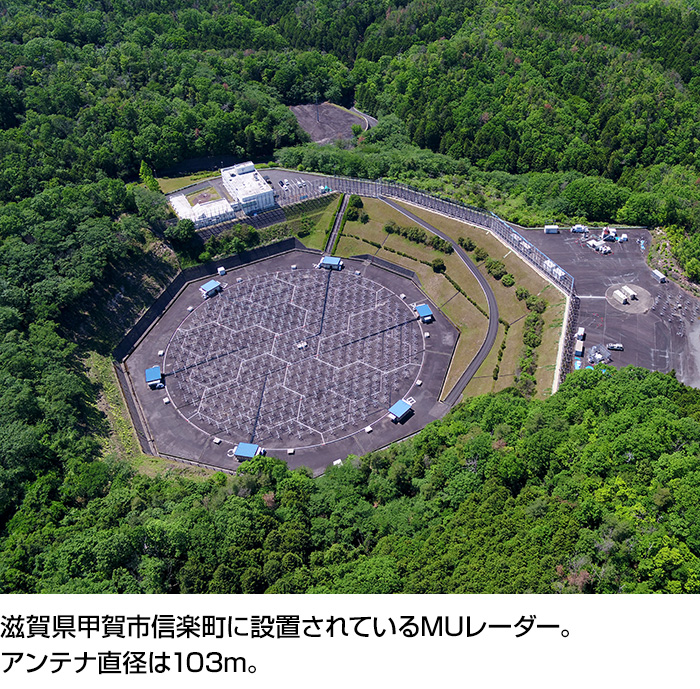

電波による大気のリモートセンシングと計算機モデリングを用いて、地球大気中の諸現象の解明を目指しています。大気中の諸現象(乱流・雨・雲・プラズマなど)に対するレーダー計測やシミュレーションの技術開発を行い、人間の生活に直結する地表付近から高度100km以上に存在する地球大気と宇宙の境界(電離圏)に至る、広い高度範囲の大気現象を対象とした教育・研究を行っています。MUレーダーを用いて日本の大気現象を研究するのみならず、国際協力による熱帯域の大気現象、宇宙天気現象の解明にも取り組んでいます。インドネシア・スマトラ島に設置した大型レーダー(赤道大気レーダー)のほか、他研究機関と共同で東南アジア域に観測網を展開し、激しい積雲対流活動が発生する赤道域の大気圏・電離圏の現象の解明を目指しています。

[山本 衛・横山 竜宏]

電波・光・音を駆使した新しい大気計測方法を開発し、観測データを収集・処理してグローバルな大気環境情報を発信する研究・教育を行います。具体的には、温度や水蒸気のレーダー・音波複合観測やレーザーレーダー観測などの技術開発、レーダーイメージングによる大気乱流の高分解能観測のためのソフトウェア無線機を活用したレーダー用受信機の開発、MUレーダーを用いたアダプティブクラッター抑圧技術開発などを行っています。これらを用いた国内外でのフィールド大気観測の実施、衛星データの解析や数値モデリングなど、種々の手法を駆使して、我々の生存環境の保護膜である地球大気の諸現象の解明を目指します。

[橋口 浩之・西村耕司]

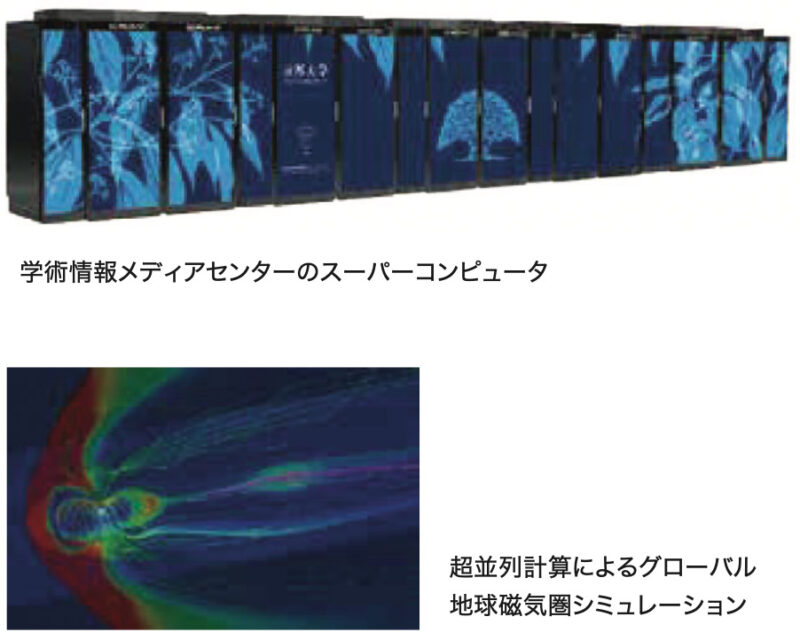

スーパーコンピューティング分野計算性能の頂上を目指して

スーパーコンピューティング分野計算性能の頂上を目指して

スーパーコンピュータをはじめとする、パソコンの数千倍・数万倍の性能を持つ高性能計算システムと、そのソフトウェア技術を研究しています。特に最先端プロセッサ・計算機に適した高性能・高並列プログラム開発技術、電力対計算性能を最大化するプログラム・スケジューリングの研究、スパコンを活用するアプリケーション開発など、これからの高性能並列計算を支える基盤的な技術に関する研究に注力しています。またこれらの研究の多くは、コンピュタ科学の分野だけでなく、医学・理学・工学など幅広い分野の研究者との共同研究プロジェクトとして実施しています。

[岩下 武史・深沢 圭一郎]

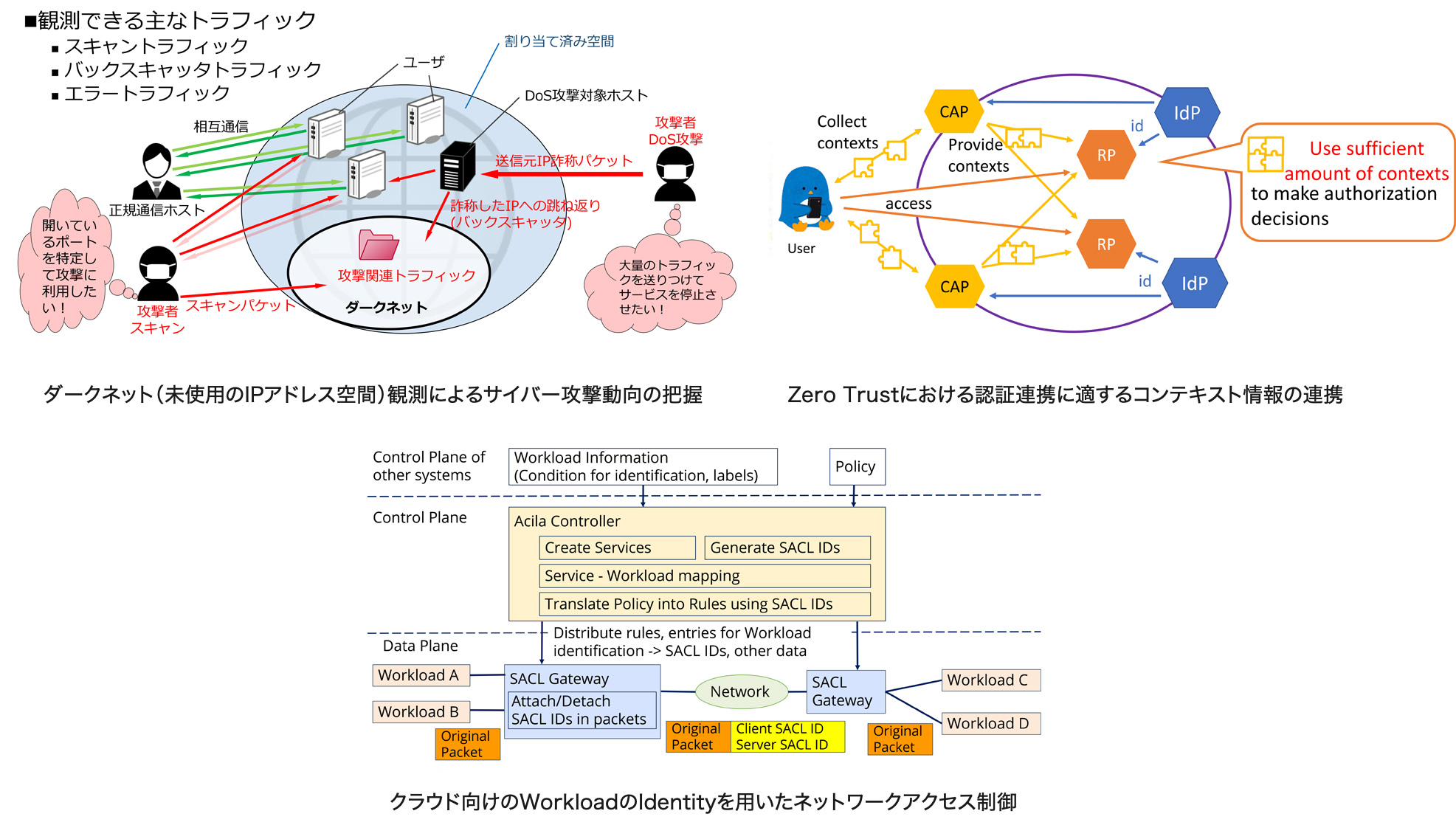

高機能ネットワーク分野ユビキタスネットワーキング環境の実現をめざして

あらゆるものにコンピュタとネットワク機能が組み込まれ、いつでもどこでもネットワークに接続されることで、サイバ空間とフィジカル空間が高度に融合される未来社会Society5.0。その社会を支える基盤技術として、プログラマブルなネットワークやそれを活かしたプロトコルなどの次世代インターネット技術、設定自動化などの運用技術、認証連携など様々なサービスを支えるプラットフォーム技術、セキュリティに関する研究を行なっています。学術情報メディアセンターのネットワーク研究部門として、学内外の運用ネットワークを活用した実証的研究を数多く行っています。

[岡部 寿男・小谷 大祐]